こんにちは、もちきなこです。

今回は、若者サポートステーション主催の臨床心理士セミナーで学んだことを共有します。本当に目からうろこだったものが多かったため、読者の皆さんのお役にたてれば幸いです。

私はどちらかというとストレスに弱いほうでした。それなのにも関わらず、そのストレスに気づいていないことが多かったです。それに加えて、同じ作業の繰り返しを好まず、新しいことに挑戦したがるという自分の性格も災いし、自分からストレスを受けに行くという、よくわからない状況に陥っていました。ですが、今回は、そのストレスについての考え方が変わるきっかけになったため、私の経験も含め、セミナーを受講して考えたことも共有していきます。

そもそもストレスとは?

そもそもストレスとは何だと思いますか?こう問いかけられたとき、私は最初に『ストレスは、自分が苦手なものや嫌いなことである』という考えを持っていました。ですが実際には、ストレスは外から自分に影響を与える刺激であり、良い刺激も悪い刺激もあるとのことでした。

心理学的には、『自分に影響を与えるもの』をストレッサーと呼び、『ストレッサーの影響結果から出てくる状態』をストレス反応と呼ぶそうです。

ストレッサーとは(詳細はここをクリック)

ストレッサーには、良いもの(eustress(快ストレス))と悪いもの(distress(不快ストレス))があります。

『快ストレス』は、心身の健康を保ち、活力を生み出すために必要な適度なストレス。

『不快ストレス』は、心身の健康を害する過剰なストレス。

適度なストレスの境界はどこ?

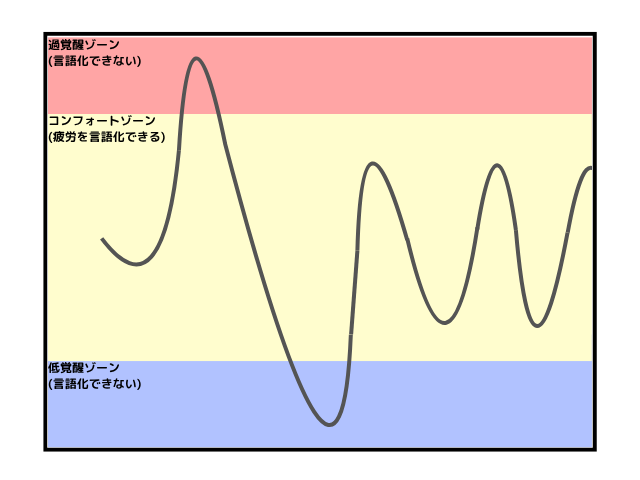

人のストレス反応の状態として、以下の図のような遷移がみられ、適度なストレスの状態は、図の黄色部分(コンフォートゾーン)内にあれば、ストレスなどの疲労を言語化できます。

そして、上記図の赤色部分(過覚醒ゾーン)、青色部分(低覚醒ゾーン)に関しては、ストレスが一度に過剰にかかりすぎた、もしくは、ストレスが日常的に慢性的にかかりすぎたことによって、起こる状態です。これらはそれぞれ、過覚醒の場合は、『休みたいのに休めない』『理由がわからないけどずっと動いていないとイライラする』などの覚醒症状などがおこります。低覚醒の場合は、『動きたいのに動けない』『理由はわからないけど、何もやる気が起きない』などのうつ症状などが出ます。過覚醒も低覚醒も、どちらもストレスが過剰で、ストレスを受けていること自体を言語化できません。

基本的には、ストレス反応が起こった時に、一時的に過覚醒ゾーンや低覚醒ゾーンに入ることはあっても、人間の恒常性機能により、自分の心地よい状態(コンフォートゾーン)に戻すような働きが起きるはずですが、現代はストレス社会と呼ばれるように、慢性的なストレスを抱える人が多く、過覚醒ゾーンのままや、低覚醒ゾーンのままの状態に長いことなっており、異常に気付かず、気づいた時には精神科などの病院の治療を受けなければならない状態になっていることが多いそうです。

また、上記のようなストレスの多い人が家庭内や職場などに複数いる場合、健康な状態にいる人も、ストレスの高い状態の人と関わることによって、ストレスが高い状態になってしまうこともあります。そして、もしお互いにストレスが多い状態であると、思いやりなどのお互いを思う気持ちや余裕がなくなり、いじめやパワハラなどの人間関係でのトラブルや、抑うつ状態などの精神的な不調が表れてくるとのことでした。

この部分を聞いて私が思ったのは、毒親やいじめ、パワハラなどのハラスメント問題も、全部がそれが理由というわけではありませんが、トラブルを起こす人が何らかの慢性的なストレスを抱えており、それがトラブルを受ける健康な状態の人に、影響を与えている可能性があるのではないかと思いました。これについては、状況により一概に、トラブルを起こした人のせいであるということは断言できないため、トラブルの内容によっては、その可能性も見えてくるのではないかという私の一つの仮説です。

ただ、適切な対処をすれば、上記のような過覚醒・低覚醒状態に慢性的になる前に、コンフォートゾーンに戻すことができ、精神通院やトラブルなども起こりにくくなるため、一人ひとりそれぞれが、自分のストレスを自分で解決できるようにしていかなければ、自分と関わる人にとっても、自分にとっても、良い影響を与えないのだと思います。

ストレス反応の種類

では、ストレスに自分で対処するには、どのようなことを行えばよいのでしょうか?

まず大前提として、自分が抱えているストレスに気づくというのが一番です。そもそも、ストレスがかかっていることに気づいていないという人が多く、私も含めですが、ストレスがかかっていることに気づいた時にはもう手遅れで、精神科などの病院の治療が必要である場合が多くなっているそうです。そのため、まずは自分にかかっているストレスを言語化することを意識してください。

ストレス反応には、大きく分けて、下記の3つの反応があります。

- 感情のストレス反応(不安や緊張、イライラなど)

- 身体のストレス反応(頭痛、肩こり、息苦しさなど)

- 行動のストレス反応(眠れない、暴言を吐く、食欲がわかないなど)

1つ目の、『感情のストレス反応』は、様々な感情がありますが、一つ一つは単純であっても、放っておくと色々な感情が組み合わさって、感情が複雑化し、対処が難しくなるので、まずは湧き上がってくる感情の理由に気づいてほしいです。そして、自分の一つ一つの感情を大事にしてあげてください。マイナスな感情は悪いこと、表に出してはいけないことだと思っている方もいらっしゃると思いますが、感情の湧き上がる理由に気づくと、納得もできるし、周囲の理解も得られることのほうが多いです。自分の感情がわかるのは自分しかいないので、自分が一番自分の感情を大事にすることができます。

不安、緊張(詳細はここをクリック)

不安や緊張は、見通しが立たないことに関しての、身体からの『動きなさい』という指示です。そのため、この感情が表れた際には、不安に思っていることを書き出して、それを実行または、成功するために計画を立て、やらなければならないことを細分化し小さなタスクに分けて、一つ一つタスクを実行していくことにより、この感情は限りなく小さくすることができます。完全になくすことはできないかもしれないですが、小さくすることによりかかるストレスの大きさも少なくすることができます。

寂しさ、悲しみ(詳細はここをクリック)

寂しさや悲しみは、大切なものが失われるときや身近な人が亡くなるときに湧き上がることが多いです。この感情が表れた際には、無理をせず、まずは状況を受け入れるために、たくさん泣いたり、人に話したり、自分の感情を受け入れられるように時間をかけて対処をしていくことが大事だと思います。

無気力、あきらめ(詳細はここをクリック)

無気力やあきらめは、行動を起こしても状況が変わらない時など、自分の力ではどうすることもできないときに湧き上がることが多いです。この場合は、周りの人の助けを借りる、近くに頼れる人がいない場合には、外部の公共団体や施設、電話相談などを使い、自分のことを話し、相談するなどで、自分の知らない、自分では思いつかなかった方法を提案されることがあります。知識の量は人によって違うし、専門機関に相談することによって知らなかった行政の支援を受けられ、状況が改善することもあります。もちろん、状況が複雑化しすぎていて、根本的な改善にはならない可能性もありますが、一つの選択肢として、周りの助けを借りるということを視野に入れておいたほうが状況が改善しやすくなると思います。

イライラ、怒り(詳細はここをクリック)

イライラや怒りは、自分の言動が大切にされていないと感じるときに湧き上がることが多いです。この場合は、状況にもよりますが、起こったことを客観的に分析し、事実と感情を分けることが、まず大切です。事実と感情を分けるというのは、この感情が湧き上がるときには、自分の思い込みで状況を解釈していることが多いと感じるからです。もちろん客観的に見ても、理不尽な状況は存在するので、その場合は、表現は悪いですが、この感情を大事にし、ブチ切れてください。自分を大切に扱ってくれない人に、優しく接する必要はありません。基本的には人に優しくするというのは良いことではありますが、無礼な人にはちゃんと怒ってください。あなたがこの感情を表に出さなければ、相手はあなたの尊厳を傷つけたことに気づけません。自分の許せる範囲、許せない範囲の境界線を相手に教えるためにも、怒りを表すということは大切です。怒ることが難しければ、言葉で『その行動は嫌だった』と伝えるだけでも、相手に気づいてもらうことができます。それでもだめならその人と関わることは辞めたほうがいいと思います。

上記で上げた以外にも様々な感情があるとは思いますが、自分の感情を受け入れてどうするかを考えるということを意識していれば、自分でストレスに対処することができると思います。

2つ目の、『身体のストレス反応』は、3つのストレス反応の中で一番わかりやすいものだと思います。現れる症状としては、具体的には以下の症状などが現れます。

- 頭痛、腹痛

- 倦怠感(体がだるい)

- 動悸(ドキドキする)

- 息苦しさ

- めまい(フラフラする)

- 肩こり

上記のような反応が出たら、自分がストレスを抱えていることに気づきましょう。

3つ目の、『行動のストレス反応』は、本人が自覚するというよりは、周りから見ての変化がわかりやすいものだと思います。

- 普段はできていたことができなくなる(眠れなくなる、食べられなくなる、頭で考えられなくなる、仕事が進まなくなるなど)

- 普段ならしないことをするようになる(暴言を吐く、物を壊す、人を傷つける、飲酒、OD(薬の過剰摂取)など)

もし周りに上記のような行動をとる人がいた場合、ストレスを抱えていることに早めに気づき、その人に対してしかるべき対処をしてあげると、その人自体のストレス値も下がり、その人と接するほかの人にストレスがかかることもなくなり、団体としての雰囲気が良くなることがあります。特に、会社や、家庭内では、人と密接に関わることが多いので、ストレスを抱えることも多くなります。自分で気づけていない人も多いので、その場合は自分に余裕があるときでいいので、その人に教えてあげるもしくは、相談にのるなど、ストレスが下がるような対処が必要だと思います。

特に、睡眠の問題の影響は大きく、現代人の3人に1人が不眠の悩みを抱え、不眠症は10人に1人もいるそうです。典型的な不眠症状としては以下の3つが挙げられます。

- ベッドに入ってもなかなか寝付けない(入眠困難)

- 夜中に何度も目を覚ます(中途覚醒)

- 朝早くから目が覚め、再度寝付けない(早朝覚醒)

不眠は、身体疾患や精神疾患の原因になりやすいため、このような症状が1週間のうちに3日以上、2週間ほど続いた場合には、病院を受診するなど早めの対処が必要だそうです。

ストレスへの対処法

それでは、実際にストレスが発生する際に、どのように対処していけばよいのでしょうか?まずは、ストレッサー(刺激)に対し、その物事を『どう捉えるか』という評価をし、その結果を受けて、その物事に対して適切な対処を自分自身で行います。そうすると、何もしなかった場合に比べて、受けるストレスが減り、ストレス反応も小さくなります。

そして、ストレスの対処としては、大まかに以下の2つの種類が挙げられます。

- 認知コーピング

- 行動コーピング

コーピングとは、『ストレスに対処する方法』のことです。まず、ストレスになることが起きた際に、ストレスを小さくするためには、『自分で変えられること』に焦点を当てることが大切です。どんなに変えられないことを変えるように働きかけても、ストレスが大きくなるだけのため、まずは出来事に対する『事実』と『それに対する自分自身の考えと行動』を分けて、他の人の言動や環境によって変えられない『事実』ではなく、自分自身で認識を変えられる『自分自身の考えと行動』に注目して、意識的に対処を行っていきましょう。

1つ目の『認知コーピング』の種類としては、具体的に以下のようなことが挙げられます。

- 考え方を変えてみる

- あきらめる・忘れる

- 問題を整理する

- 人とのつながりを確認

- 問題を受け入れる

- 自分をほめる・励ます

- 自分をねぎらう

- 好きなものをイメージする

- 思い出にふける

- 妄想にふける

- 誰かのせいにしてみる

- 体の感覚に注意を向ける

2つ目の『行動コーピング』の種類としては、具体的に以下のようなことが挙げられます。

- ダラダラしてみる

- どこかへ行く

- 無意味なことをする

- だれかと交流する

- 趣味を楽しむ

- 見る・眺める(映画鑑賞など)

- おしゃれをする

- 食べたり飲飲んだりする

- 家事をする

- 自然に触れる

- 体を動かす

- 自分を癒す

- 発散する

- 目を閉じてみる

ほかにも、人によって対処の方法はいろいろあるらしいので、興味がある方はコーピングについて調べ、自分なりのコーピングを見つけ、ストレスへの対処の種類を増やしていってみてください。ちなみに私の場合は、行動コーピングの『③無意味なことをする』として、疲れた時におやじギャグや、とてもくだらない何も考えなくていい動画を見たりするので、ストレスの対処法として無意識的に実行していたんだなと自覚しました。

対処法は状況によっても適切なものが変わったりするらしいので、自分なりのコーピングは、ストレスを適度に保つためにも、選択肢は多いほうがいいそうです。

また、余談ではありますが、講師の方が最近の学生のストレス対処に関しても軽く触れていて、今の子の中にはストレスを受けているのに、評価も対処もしないでそのまま何もせずストレスを受け入れ、過覚醒や低覚醒状態になっている子が多くなっているとのことでした。

これは私の仮説ですが、職場で慢性的なストレスを抱えた親世代や、同級生、先輩などに関わることで、子供のほうにもストレスが蓄積し、最初のほうは対処をしていたかもしれませんが、その子自身が何をやっても、状況が何も変わらなかったことにより、『何をしても無駄だという感情』抱いて、受け入れるしかなくなってしまっているのではないかと思います。

ただ、どんなにストレスフルな環境にいても、やっていける人がいることも事実なので、自分のストレス容量の限界を認識し、場合によって適切な対処を行っていくというのが、ストレスと上手く付き合う秘訣なのかなとも思いました。

(2025/6/29追記)

講師の方のお酒に関する余談の追記です。

日本では、芸能人が実際にお酒を飲んでいるCMが日常的に放送されていますが、これは外国ではあまり見られないそうです。なぜなら、お酒に親しみを持ってしまい、日常的に若いうちから依存する可能性が高くなるためです。今のお酒は、甘いものも多く、非常に口当たりが優しく、お酒が苦手な人でも飲めるものも多くなりました。しかし、アルコール濃度は口当たりとは変わって強く、飲みやすい分依存しやすくなっているとのことでした。

社会人になって付き合いでお酒を飲んだりすることもあるかもしれませんが、自分の適正量を把握して、自分が楽しめる、健康を害しない範囲での飲酒を意識してください。

講義を受けてみての感想

私は学生時代に、いろいろと悩んだことがあり、ストレスに対してはだいぶ折り合いをつけてきたと自分では思っておりました。けれど、今回の講義を受講し、慢性的なストレス状態にその時なっていたんだと認識できました。また、そのストレスに対処するために、根本的な解決にならないまでも、自分なりに情報を集め、対処をして頑張っていたんだと、過去の自分を認めることができました。

人も環境も変えられないけど、自分は今からでも変えられるので、誰かのためではなく、他でもない自分のために、ストレスと適度な距離を保つための評価と行動をこれからも実践していきたいと思います。

多分自分だけならこんな情報も、こんな適切に言語化できなかったはずなので、やはり専門的な知識を持っている人の話を聞く機会というのは、とても学びにもなり、とても大事な、貴重な機会であると実感しました。

上記のような内容に興味がある方は、地域の若者サポートステーションなどの団体が無料で講義などを行っていないか調べてみるのも面白いと思います。

情報・知識を得ることは武器になります。知らないことで不利益を被ることは多いですが、知識を得るだけで実行できる選択肢が増え、より自分に合った方法を選択できます。自分に合った方法は自分にしかわからないので、自分の心の声を大事にしてあげてください。

コメント